Einst ein heiss begehrtes Heilmittel, später als Schmuckstück in Gold gefasst und heute ein museales Kuriosum: Der Bezoar blickt auf eine erstaunliche Karriere zurück. Entstanden im Magen von Tieren, galt er über Jahrhunderte hinweg als wirksames Antidot gegen Gifte und als universelles Heilmittel gegen alles vom Fieber bis zur Melancholie. Doch was macht diesen merkwürdigen Magenstein so besonders? Eine Reise durch Medizingeschichte, Aberglauben und die frühen Wurzeln der Toxikologie führt uns zum faszinierenden Kultobjekt einer vergangenen Zeit.

Ihre Oberfläche ist bräunlich oder gelblich, manchmal grün und meist wurden sie in die Form einer unregelmäßigen Kugel gebracht. Unscheinbar und unansehnlich – das ist der erste Eindruck, den sogenannte Bezoare erwecken (Abb. 1). Und doch waren sie heiß begehrt und wurden für ein Vermögen gehandelt. Was hat es mit diesen wundersamen „Steinen“ mit dem merkwürdigen Namen auf sich?

Abb. 1: Bezoar eines Kamels und eines unbekannten Tiers, vermutlich aus Algerien, 17. –18. Jahrhundert, London, Science Museum, Inv. Nr. A635027 und A635026

Bezoar – das Wort klingt fremdartig und geheimnisvoll. Es hat seinen Ursprung im persischen Wort „pādzahr“ und bedeutet so viel wie „der, der vor Gift schützt“.[1] Ab dem 12. Jahrhundert verbreitete sich das Wissen um diesen vermeintlich heilkräftigen Stein in Europa. Bis zum 16. Jahrhundert durften Bezoare und daraus hergestellte Arzneien in keiner Apotheke, keiner Mineraliensammlung und in keiner fürstlichen Kunstkammer fehlen.

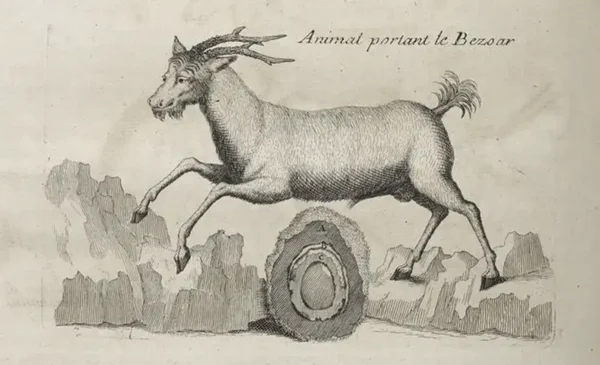

Abb. 2: Bergziege mit Querschnitt eines Bezoars, aus: Pierre Pomet, Histoire générale des drogues, traitant des plantes, des animaux et des minéraux, Paris 1694

Tatsächlich ist der Bezoar kein Stein im eigentlichen Sinn. Es handelt sich um Konkremente aus unverdauten Pflanzenfasern und Haaren, die sich in den Verdauungstrakten von Wiederkäuern, wie Ziegen, Schafen, Kamelen, Lamas oder Antilopen, aber auch anderen Säugetieren und sogar Reptilien finden. Diese Magensteine verfügen über einen zwiebelartigen Aufbau. Schicht um Schicht legt sich um einen unverdaulichen Kern (Abb. 2). Je länger der Bezoar im Körper des Tieres verweilt, desto größer und wertvoller wird er.

Abb. 3: Ring mit Bezoar, ca. 1650–1700, Stockholm, Livrustkammaren, Inv. Nr. 1188_LRK

Abb. 4: Jan Vermeyen, Bezoar-Deckelschale auf hohem Fuß, ca. 1600, Wien, Kunsthistorisches Museum, Inv. Nr. KK 3259

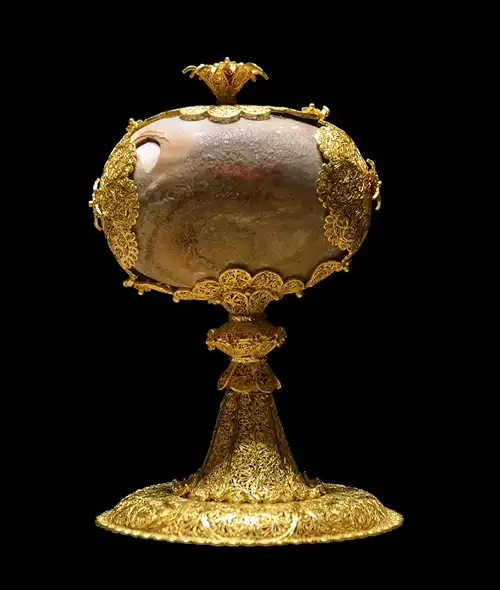

Abb. 5: Bezoar in Filigranfassung, 4. Viertel 17. Jahrhundert, Wien, Kunsthistorisches Museum, Inv. Nr. KK 1001

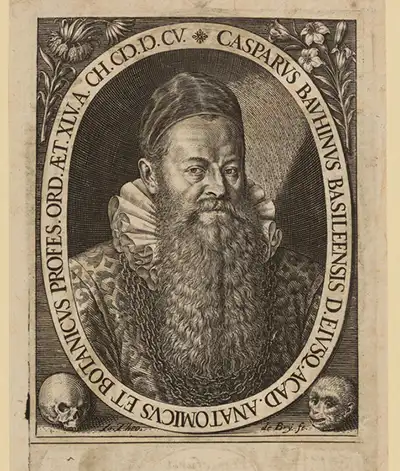

Abb. 6: Johann Theodor de Bry, Porträt des Caspar Bauhin, aus: Caspar Bauhin: De hermaphroditorum monstrosorumque partuum natura ex Theologorum, Jureconsulorum, Medicorum, Philosophorum, et Rabbinorum sententia (…), Bd. 2, Oppenheim 1614

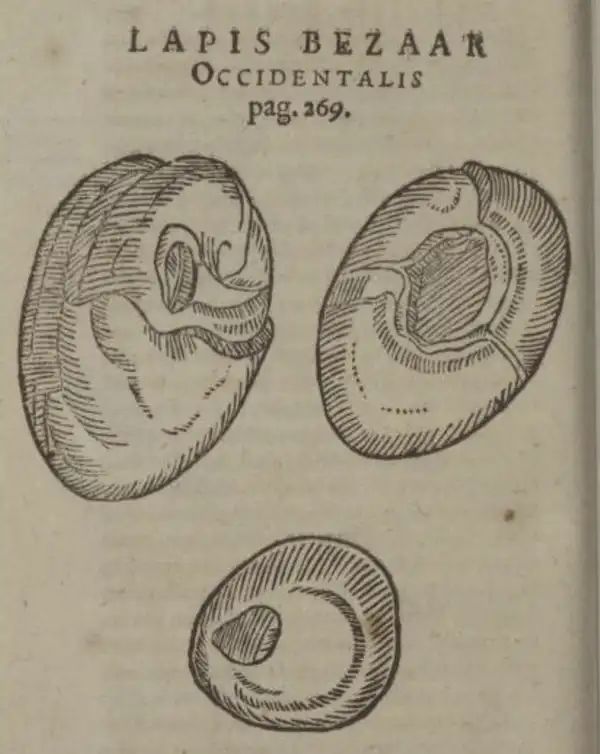

Abb. 7: Lapis Bezaar aus: Caspar Bauhin, De Lapidis Bezaar Orient. Et Occident. Cervini Item Et Germanici Ortv, Natvra, Differentijs, Veróque vsv Ex Veterum & Recentiorum placitis Liber, Basel 1613

Abb. 8: Lama (“Allocamelus”), aus: Conrad Gessner, Thierbuch/ Das ist/ Außführliche beschreibung/ und lebendige ja auch eigentliche Contrafactur und Abmahlung aller Vierfüssigen thieren/ so auff der Erden und in Wassern wohnen (…), Heidelberg 1606

Tiere, die in der Lage sind Bezoare zu produzieren, wurden auf gut Glück gejagt und massenhaft abgeschlachtet. Längst fand sich nicht in jedem Tier der erhoffte Stein und so wurde etwa in Südamerika die Zahl der wilden Vicuñas oder Guanacos mit Ankunft der spanischen Eroberer drastisch dezimiert (Abb. 8).[10] Um den stetig wachsenden Bedarf an Bezoaren zu stillen, kamen auch Fälschungen, bzw. künstlich hergestellte Steine auf den Markt. Die im peruanischen Lima oder indischen Goa lebenden Jesuiten hatten hierauf im 17. Jahrhundert das Monopol. Diese menschengemachten Bezoare waren auch als „Goa-Steine“ bekannt (Abb. 9). Sie bestanden aus einer Mischung von mineralischen, vegetabilen und animalischen Komponenten wie etwa Ton, zerstoßenen Muscheln oder Korallen, Ambra, Moschus, Harz und verschiedenen Edelsteinen. Die „Goa-Steine“ standen den „richtigen“ Bezoaren in ihrer Popularität in nichts nach und wurden ebenso kunstvoll präsentiert.[11]

Abb. 9: Goa-Stein mit Goldfassung, spätes 17.– 18. Jahrhundert, New York, Metropolitan Museum of Art, Inv. Nr. 2004.244a–d

Anmerkungen

Abbildungsnachweis

Abb. 1: collection.sciencemuseumgroup.org.uk (13.07.2024) Abb. 2: gallica.bnf.fr (13.07.2024) Abb. 3: samlingar.shm.se (13.07.2024) Abb. 4: Ausst. Kat. Prag und 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II., hg. von Christian Beaufort, Essen (Villa Hügel) / Wien (Kunsthistorisches Museum), 1988, S. 447, Abb. 71 Abb. 5: commons.wikimedia.org (13.07.2024) Abb. 6: beruehmte-koepfe.net (13.07.2024) Abb. 7: archive.org (13.07.2024) Abb. 8: dfg-viewer.de (13.08.2024) Abb. 9: metmuseum.org (13.07.2024)Dr. Corinna Gannon studierte Kunstgeschichte an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und verfasste ihre Dissertation zu Kunst, Magie und Alchemie am Hof Kaiser Rudolfs II. in Prag. Aktuell ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin und Assistenzkuratorin am Städel Museum in Frankfurt am Main.